場面緘黙症だった私について

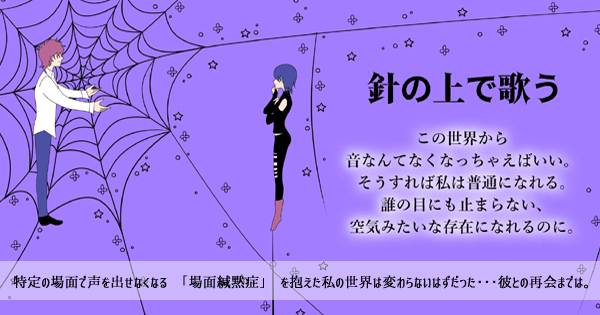

一番最初の本は、作者自身を表現しているとよく聞きます。 まさにその通りで、私が本として完成させた最初の物語 「針の上で歌う」 も四分の一ほど自伝です。

この物語の主人公は、場面緘黙症です。

大人になった私の症状

私も主人公と同じ場面緘黙症に悩まされてきました。場面緘黙症は、おもに幼児期にあらわれる不安症です。

これを放置して大人になった私がどうなったのか…

ここでは、長男を妊娠してからの大人の場面緘黙症について少しお話ししたいと思います。

妊娠7ヶ月くらいの時のこと。

いよいよ出産を控えた私は、母親学級に参加しました。

初産の妊婦さんの登竜門ですよね。

だけど到着してすぐに自己紹介があったので、私は参加を諦めて帰りました。

自己紹介、出来ないんです。

特定の場面で声が出ないんです。

場面には色々ありますが、注目を浴びる時は間違いなく出ません。

とはいえ、妊娠前から会社員として働いていましたから、 自己紹介の場はたくさんありました。私はその都度、一応こなしてきました。 「全然聞こえなかった」と言われますが。

それでもデザイナーという職業柄、コミュ障な人がいっぱいいますから、 私もその1人として受け入れてもらっていたんです。

だけど、母親にはデザイナーもなんも関係ありませんよね。

それどころか、常識的であることを要求される場面が非常に多い。

自己紹介をしない母親はNGでしょう。

言われたことを恨んだりしていません。だってその通りなのです。

迷惑をかけているのに、どうにもできない自分自身にストレスを感じるのです。

場面緘黙症と子育て

出産後ももちろん、ママ友なんてできません。「場面によっては大丈夫なんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、 声を出せない体験を繰り返してきたので、会話そのものの経験が不足しているのです。 「またなるかも」と思うと積極的には話せませんでした。

だけど息子は、玄関に座って靴を眺めて私を待っている。

だから私は人の少ない時間を選んで公園へ行き、息子とふたりで遊びました。

でもこれについては大丈夫なんです。

親がどうしたって、子どもは自分のペースで勝手に友だちを作ります。 親は会釈をして、危険がないように見守っていれば良いのだと、途中で気付きました。

やがて息子は小学生になり、私はここで過去のトラウマと向き合うことになります。

保護者としてであっても、学校が怖いのです。

教室で均等に並んだ背中や頭を見ると、声を出せなかった当時の記憶が蘇ってしまい、 いてもたってもいられず教室を出たこともあります。

小さな子(弟が2人います)を連れて保護者会に参加している母親が、 そんな理由で教室を出たなんて誰も思わないでしょうね。 私自身も驚いていましたから。

場面緘黙症は子どものうちに正しく対処すれば、こんなふうに後遺症を残さないで済みます。ですが、そもそも知っている人が少ないため、対応できる人も限られているのが現状です。

今の私の対処法

今は保護者会にほとんど行きません。でも係はやります。 極力人と関わらない代わりに労力の多いものを選びます。長男が部活動で部長になった時には、 しきたりで私も保護者代表になってしまって絶望しました。 保護者イベントが多かったので。

企画を練り直し、子どもたち主体の活動に方向転換してなんとか乗り切りました。 部員の絆も深まって結果オーライ。コロナ禍も手伝ってか、次年度からはこれが主流に。 じつはみんな負担だったと思われます。

自己紹介はあればやります。 私の場合ですが、大人になるにつれ「声が少しも出ない」という状態は脱しているからです。手足はガクガクですが、それをごまかすために笑顔でやります。

人によっては表情筋も動かなくなるので「生意気な態度」と誤解を招くそうです。 私は表情を作れたことで、昔から助かっていたと思います。

基本ぼっちです。 だけど私の見た目は母親らしからぬ(ピアス、髪色など)ので、 近寄りがたい人(悪い意味で)と思われていると思います。 ラクなのでわざとやっています。

そういう自分なりの生活しやすい方法を、三男の時にようやく見つけたんです。15年かかりました。 つまり15年間ママ友0人だったわけですが、今はママ友と言ってもいい人が少しですがいます。

でも重要なのはママ友ができたことではなく、15年間ひとりだったことです。 だって長男からすれば時すでに遅し。 どうしたって私はママ友のいない母親ですよね。

そんな長男には友だちがいないと思われますか?

大丈夫です。長男のお友だちの我が家の最大同時収容人数は21人です。 お誕生日会でもするのかって。 広くないですよ。すし詰め状態でした。 全員男子なのが悲しいところ。私と同じオタク道まっしぐらです。

私が授業参観へ行くと、ぼっちママなのに子どもたちが次々と挨拶してくる不思議な状況を作り出しました。

だから全国のぼっちママ予備軍の方々、安心してください。小さくたって子どもは既に個性を持っていて、自分の世界で頑張っています。今となっては悲しいかな、親の影響力なんてそんなもんなんですね。

語らない理由

私はママ友に場面緘黙症のことを言っていません。 「克服した」と思いたい気持ちが、どうしてもあるからだと思います。 また、彼女たちとの関係において言う必要がないからでもあります。そしてSNS上でもあまり言わないです。 それは逆にそうする必要があるからです。

SNSをはじめた当初、当事者が多いことに私は驚きました。 「声を出せない」という特性上、場面緘黙症はとても認知度が低いのです。

だからといって私が場面緘黙症について語れば、 私の本は特殊なものと見なされてしまうと思いました。

当事者にとって、健常者に障がいを理解してもらうことは大きなメリットです。 だけど、自分は障がいと無縁だと思っている人からすれば、それを知ることにメリットはないでしょう。 それが綺麗事ではない現実だと私は思います。

だから私は語らずに、ただ物語として提供しようと思いました。 ちっぽけなことですが・・・

なので普段語らないのですが、私のWEBサイトまで見てくれるあなたには打ち明けても問題ないでしょう。 私が「物語」にこだわりを持っていることを、既に知っていらっしゃると思いますから。

おわりに

当事者じゃないのにここまで読んでしまった、かなりお人好しなあなた様、ありがとうございます。 私の本など読まなくても、近くに当事者がいたら優しくしてくれそうですね。 私の本は売れませんが、世の中的に良しですね。「結局どうすればいいの?」と思われたあなた様、こういう人がいると、知っていてくれるだけで十分です。

そして当事者のあなた様。支援を受けられずに苦しんでいた当時の私に、もしよければ共鳴してあげてもらえませんか。 その結果、あなたの助けにもなれば本望です。

場面緘黙症に限らずあらゆる障がい、特性の存在が、 ただ「そういうのもあるよね」と、自然と認知されている未来を願っています。

2021/11/3 南口綾瀬

◀ memo